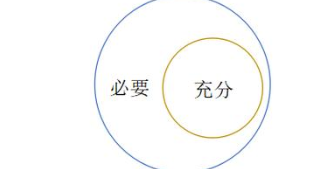

充分不必要和必要不充分的區別

充分條件和必要條件,是邏輯概念。在上學的時候數學老師會講,可能是初中的時候吧。但數學課本上是用子集的概念來介紹的,聽起來有點繞,不是每個孩子都能弄懂。下面我們具體的說一說。

分條件,就比如燒水的時候要用到電,或者煤氣,或者天然氣。那么電就是燒水的充分條件,因為“要有電”這個條件,可以得出“能燒水”這個結果。同樣的道理,煤氣或者天然氣,也是燒水的充分條件。

當然,這里我把其他一些條件定成了已經具備的狀態,比如鍋、水、設備等等。它們也是充分條件。

“只要……,就……”表達的,就是充分條件。比如:只要有電,就能燒水。

好,但你發現了沒有,要實現能燒水,還可以用煤氣、天然氣,并不是沒有電就不能燒水了。因為只要有煤氣,就能燒水。所以,有電不是燒水的必要條件。

如果我用能源來概括:電、煤氣、天然氣等等可以加熱水的能量,就可以這么說“只有有了能源,才能燒水。”,有能源是燒水的必要條件。

如果用口訣來記憶,就是:

1.“只要A,就能B”,A是B的充分條件。充分條件,是從左邊必然能推出右邊。

比如,只要有電,就能燒水;

2.“只有A,才能B”,A是B的必要條件。必要條件,是有左邊不一定能推出右邊,但沒有左邊就一定不能推出右邊。簡稱,有A不一定有B,但沒有A一定沒有B。朝夕網 www.awtjwob.cn原創不易,請大佬高抬貴手!

比如,只有有了能源,才能燒水。有能源,可以干很多事,不一定是燒水。但沒有能源,一定不能燒水。

那么,理解了充分條件和必要條件,對孩子有什么好處呢?或者對父母有什么幫助呢?

舉個例子,什么是讓孩子學習成績好的原因?相信這是每個父母都關心的問題。

這個問題可以翻譯成:學習成績好的必要條件是什么?

根據必要條件概念,你就要找:有哪些條件是符合這個標準的:有它不一定能讓孩子學習好,但是如果沒有它,孩子學習成績就一定不好。

一般認為孩子應該要具備這些條件,才能讓學習成績好:比如,認真聽講、好好做作業、不懂就問……

但這些只是一系列的充分條件,因為,的確有的孩子認真聽講,學習成績好。也有的孩子做作業不用操心,成績也很好。

但是,這些條件都是現象,是由其他更底層的條件被滿足后,具體表現出來的。而那些更底層的原因或條件,才是“如果沒有它,就一定不會有結果”的,必要條件。

我自己的看法是,必要條件最少有那么三條:

1.在一段時間的學習中能保持高度專注

具備這項能力的孩子,學習的效率很高,所以會快人一步。具體表現出來的現象也許是,上課很認真,也許是做作業很認真等等。

孩子具備這項能力,和孩子能在座位上坐多久沒有關系,因為有的孩子能像老和尚坐禪一樣坐很長時間,但其實專注力一直是渙散的。

這項能力是和孩子的身體狀態、精神狀態、睡眠時長和質量有關。所以,根據孩子特點的不同,可能孩子要有每天運動的習慣,可能要保證每天9點30能睡覺等等。

2.有從小不斷積累的認知基礎

在線下課堂這種授課的場景里,有兩種重要的信息。一種是,老師講的知識;另一種是,老師的授課語言。

知識可以沒有門檻,從零基礎開始。但授課語言,是需要有孩子有一定的認知能力、理解能力才能聽懂的。

所以,如果一個孩子從小沒有得到足夠的認知能力培養,包括生活常識、閱讀理解,等等。

等到了上學的時候,是沒法辦法像父母期望的那樣,“等上了學,老師教就會了的”。因為,ta可能連理解這個知識,所需要的基礎認知能力都不具備。簡單的說就是,老師說的,ta聽不懂。

這樣導致的結果就是,有的孩子從一開始就比其他孩子學的少,到后面就完全聽不懂了。甚至還會出現這樣的現象,孩子一聽到知識就自動屏蔽,一聽到笑話就被自動喚醒。

3.有計劃性和堅持

如果孩子對自己的生活和學習是沒有計劃性的,那多半是從小就沒有按照計劃執行的習慣。沒有從小養成的計劃性,也就沒有堅持按計劃執行的習慣。

再好的天賦,沒有日積月累的開發和學習,也不會變成孩子的能力。所以,孩子從小就應該有一日流程,每天按照計劃生活和學習。

在上學之后,孩子才能對每天的生活和學習有一個計劃,有計劃才能游刃有余的安排時間和精力。

本文系作者授權本站發表,未經許可,不得轉載。