代田法是什么

代田法亦稱“代田”。漢武帝時搜粟都尉趙過總結(jié)西北地區(qū)的抗旱經(jīng)驗所推廣的一種耕作方法。其具體辦法是:在地里開溝作壟,溝壟相間,將作物種在溝里,中耕除草時,將壟上的土逐次推到溝里,培育作物;第二年,溝壟互換位置。這種耕作方法有利于保持地力,抗御風(fēng)、旱,因此,“一歲之收,常過縵田畝一斛以上,善者倍之”(《漢書·食貨志》)。

代田法始于漢武帝時,搜粟都尉趙過,曾在離宮內(nèi)地上進行過試驗,以后又以公田和命家田進行過示范,是后,邊城、河?xùn)|、三輔,太常民皆便代田(《漢書·食貨志》)。

代田法是一種什么樣的耕作法呢?《漢書·食貨志》中說:過能為代田,一畮三甽(quǎn,音犬),歲代處,故名代田,古法也。這里的“畮”是“畝”字的古字,而“甽”則指壟溝,看來它是戰(zhàn)國時代“上田棄畝法”的繼承與發(fā)展。由于它在一個生產(chǎn)周期內(nèi),壟溝和壟臺互換位置,所以叫做代田。

代田的耕作栽培方法是,播種于甽中,苗生葉以上,稍耨壟草,因隤(tuí,音頹,使倒塌)其土,以附苗根,……每耨稍附根,比盛暑,壟盡而根深,能與風(fēng)旱(《漢書·食貨志》),這就是說,代田是壟作體系中,種下壟的一種方法,等到幼苗長起來以后,通過中耕除草,逐漸把壟上的土鏟下來,培在禾苗根部,到了盛夏的時候,壟上的土已經(jīng)鏟盡,也就是全部培在禾苗根部去了,于是莊稼的根很深,能抗風(fēng)、旱。

代田法是低作與高作的結(jié)合,在春季播種時以及幼苗時是低作的,即播種在壟溝里,但是在夏季中耕除草、培土之后,就成了壟作。由于代田法在每個生產(chǎn)周期中,壟溝和壟臺互相變換了位置,而它又總是在壟溝里播種,于是就產(chǎn)生了輪番利用土地的效果。即原來種莊稼的地方(壟溝)就休閑起來,原來休閑的地方(壟臺)就利用起來。

這樣,代田法就繼承和發(fā)揚了戰(zhàn)國時代的息者欲勞,勞者欲息的土壤耕作原則。代田法的可貴之處,就在于它是在同時同地的條件下,通過壟溝互換的辦法,實現(xiàn)了土地的輪番利用與休閑的原則。

代田法在春季實行低作,有利于防風(fēng)抗旱,在夏季實行高作,有利于排水防澇,特別是它具有壟溝互換,輪番利用的優(yōu)點,所以它在當(dāng)時被譽為用力少而得谷多的耕作方法。據(jù)《漢書·食貨志》記載:一歲三斛常過縵田一斛,善者信之,即代田法一般要比普通的耕作方法增產(chǎn)25%,搞好了甚至能成倍地增產(chǎn)。

東北地區(qū)至今仍采用著以壟作輪耕,扣交替,壟溝互換,輪番利用為特征的傳統(tǒng)耕作方法。種和扣種是東北地區(qū)固有耕作方法中兩種最基本的方法。所謂扣種,就是破舊壟,合新壟的壟翻方法;所謂種,就是原壟開溝播,不行耕翻。這不能不說是代田法的遺風(fēng)至今尚存。它說明代田法有著強大的生命力。方法成效

代田法可以說是第一次由國家有組織地推廣新的農(nóng)業(yè)技術(shù)和新的農(nóng)業(yè)工具。組織工作亦相當(dāng)細(xì)致,趙過親自指導(dǎo)在宮壖地進行試驗,取得增產(chǎn)效果;又組織三輔地區(qū)地方官(令長)、農(nóng)村基層首領(lǐng)和種田能手(三老、力田、里父老善田者)接受新農(nóng)法和新農(nóng)器的訓(xùn)練,培養(yǎng)骨干,同時抓緊新田器的制作和供應(yīng);然后從三輔地區(qū)逐步推廣到河?xùn)|、弘農(nóng)和西北邊郡等地。

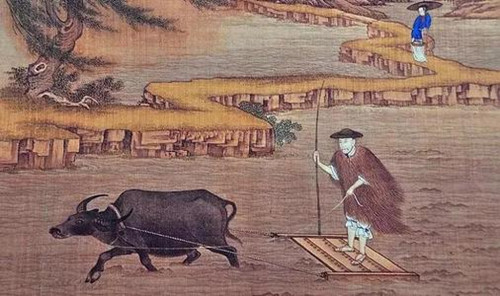

代田法的推行取得顯著的成效,產(chǎn)量提高,墾田增多,對漢武帝晚年以后社會經(jīng)濟的恢復(fù)起了重要作用;尤其是與代田法相輔而行的耦犁、耬車等新農(nóng)具由此得到了推廣,使中國封建社會農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的發(fā)展上了一個新的臺階。我國牛耕在黃河流域向真正普及,正是從趙過推行代田法開始的。

世界之最 www.awtjwob.cn原創(chuàng)不易,請大佬高抬貴手!本文系作者授權(quán)本站發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。